Этот текст был написан в 2016 году — несколько грибных сезонов назад. Тогда я впервые посмотрела на лес с теоретической точки зрения. Мое восприятие леса как места с тех пор изменилось. Раньше меня интересовало место человека в лесу, теперь — место леса в человеке. В человеке, как пишет Судеш Мишра, понятом “как единичная жизнь, моя или твоя, как вечно меняющийся зоэ-ассамбляж1”. Таким образом, фокус моего интереса сместился со справедливости на уважение и заботу в отношении всех форм жизни. Сейчас я бы скорее поразмышляла о том, как позвать лес — не просто самим отправиться туда, но позвать его, чтобы приобщиться к жизни в целом и избавиться от “иерархического мышления, основанного на нашем общем игнорировании того ассамбляжа, в котором мы один элемент из многих”2.

Каждый мог бы рассказать о своих дорогах, перекрестках, скамейках. Каждый должен составить кадастр утраченных ландшафтов3.

Башляр, Г. (1969)

Когда я подавалась в магистратуру Лондонского университета искусств, я не столько думала о своем профессиональном развитии и карьере, сколько искала новую точку на карте за пределами родной страны. Точку, которая предоставила бы мне иной угол зрения и на время изменила бы мой статус с “действующего агента” на “наблюдателя”. Я искала новую беспристрастную критическую оптику, которая обострила бы мое зрение и позволила бы мне взглянуть на саму себя как на субъекта, сконструированного культурой и сформированного контекстом.

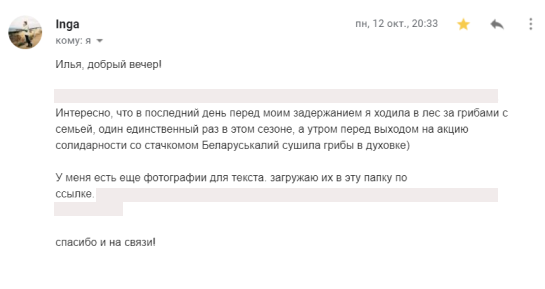

Когда на курсе мы начали обсуждать места и пространства, я перенеслась в центр Октябрьской площади в Минске. Площади, которая помнит официальные военные парады, акции гражданского сопротивления и жестоко подавленные протесты. Чем больше мне хотелось описать это место, тем сильнее было ощущение, что путь на площадь начинается из дома, места, к которому я испытываю “чувство привязанности”4 и где я могу быть собой. В поисках места, к которому я была бы эмоционально привязана, я оказалась далеко от города, возле Хатынского леса, куда мы с семьей любили ходить за грибами.

Чаще всего лесам дают названия по близлежащим деревням и городам. Но Хатынский лес получил свое название от мемориального комплекса “Хатынь” на месте бывшей деревни в Логойском районе Беларуси. “Хатынский лес” может означать разные места, не только потому, что это пространство “означивается”5 разными людьми, но также и потому, что оно занимает огромную территорию и лишь малая часть ее известна мне и освоена мной настолько, чтобы стать для меня, по Крессвеллу, “значимым местом”6.

Раздiма там, дзе начуе душа.

Бородулин, Р. (1995)

Я родилась в Вильнюсе, на тот момент столице Литовской ССР; после распада Советского Союза моя семья переехала в маленький город в получившей независимость Республике Беларусь. Вскоре мои родители развелись и мы с мамой и сестрой переехали в Минск. Внешние и внутренние семейные факторы поделили дом моего детства между странами, городами и квартирами. Все квартиры, где я жила ребенком, вызывают у меня в памяти чувство тревоги и неопределенности, в то же время эти воспоминания смешиваются с предвкушением чего-то нового и неведомого. Эта сложная смесь эмоций совсем непохожа на мои воспоминания о Хатынском лесе — безопасном пространстве, которое почти не изменилось за многие годы и, несмотря на его ускользающую флору, остается местом стабильности, мира и спокойствия, хранит чувство семьи и дома. Возможно, это объясняет, почему поиски места привязанности привели меня к лесу, а не в дом. “Грибная охота”, “поход за грибами”, “тихая охота”, “третья охота” — эти слова описывают одно и тоже занятие, сбор грибов в диких местах. Эта традиция, уходящая корнями в первобытные времена, до сих пор сильна и популярна в Беларуси. Моя семья обычно отправлялась в лес рано утром в выходной день. Мои дяди в охотничьей экипировке — с ножами, корзинами и в шляпах с сеткой от клещей — показывали остальным маршрут, названия точек на котором были понятны только нашей семье. Именование, согласно Крессвеллу, преобразует часть пространства в место, придавая ей значение. “Хорошо, идем Узкой тропой через Старый Ельник до Просеки, а там сделаем кружок до Черного леса и Темных болот и вернемся на Вересковый луг через Малый овраг. Встретимся тут через четыре часа. Все ясно?” — спрашивал мой дядя Игорь, пока мы натягивали резиновые сапоги. Каждый из нас с легкостью ориентировался в лесу. Мы так много раз бывали в нем, что обзавелись собственными растительными “указателями”. Перед тем, как нырнуть в королевство раскидистых деревьев, мы делились на маленькие группы, и уже потом разбредались поодиночке. Каждый из нас наслаждался одиночеством, и все же мы ощущали близость и единение. То и дело мы выкрикивали имена друг друга, чтобы убедиться, что никто не потерялся. “Инга-а-а-а!” “Ау-у-у-у!”

Кто-то терялся потом, но не в лесу. “Когда срезаешь гриб, часть его ножки заметна на земле. Инга, запомни: важно накрыть эту дырочку мхом, чтобы спрятать свое место от других грибников”, — сказал шестилетней мне дядя Сережа. “Значит, в лесу полно дырочек?” — спросила я. Он не ответил и только ехидно улыбнулся глазами. Дядя Сережа погиб в автомобильной аварии семь лет назад. Он был яркой звездой нашей команды грибников, со своей особой манерой охоты. Он всегда уходил так глубоко в лес, к тайным местам, известным ему одному, что, когда мы кричали его имя, нам отзывалось только эхо. Несколько раз он терялся в Хатынском лесу, но никогда в этом не признавался. Когда он возвращался с полной корзинкой боровиков, его грязное лицо светилось от умиротворения. Весь в еловых иголках и паутине, он торжествовал в многозначительной тишине. Мама всегда шутила, что его корзина была полной только потому, что половину ее занимал лесной мусор: кора, мох и сухие листья. Глядя на него, я всегда представляла, как он воюет с природой в темном еловом лесу. Теперь каждый раз, когда я оглядываю корзинки всей семьи после грибной охоты, мне кажется, что его грязной корзинки не хватает. А тайным лесным местам моего дяди не хватает его. Им на смену пришли воображаемые ельники — его поля битвы. Гуляя в Хатынском лесу, я иногда чувствую, будто те, кого больше нет, просто держатся на расстоянии, чтобы быть близко, но оставаться невидимыми за стволами деревьев. Ушедшие уступают место вновь прибывшим: партнерам и супругам выросших детей, их ставших одинокими родителей. Таков закон леса: ничего не исчезает, все заменяется. В статье “Звуки и грибы” (Sounds and Mushrooms) для “Нью-Йорк Таймс” (1981) музыкальный критик Эдвард Ротштейн приводит фрагмент беседы с Джоном Кейджем, известным композитором звуков и тишины и завзятым грибником:

“Одна женщина спросила господина Кейджа: ‘Как вы можете объяснить символизм того, что Будда умер, съев гриб?’” Господин Кейдж подумал: “Грибы наиболее активно растут осенью, когда все разрушается, и функция многих из них — завершить процесс разложения материи. В самом деле, я где-то читал, что мир был бы непроходимой кучей старого мусора, если бы не грибы и их способность перерабатывать его”. Так что я написал той даме из Филадельфии: “Функция грибов — избавлять мир от старого мусора. Будда умер естественной смертью”7.

В “Поэтике пространства” (1969) Башляр описывает дом как “поистине космос”, первоначальную Вселенную, которая формирует наше представление обо всех пространствах снаружи. По Башляру, внутренние пространства дома служат “подходящим местом для души и духа”8. Хатынский лес — место моего детства, моих “фантазий... в пространствах своего одиночества”. Я нахожу подход Башляра к дому применимым и для понимания внешних мест, где былые моменты гнетущего, приятного или вдохновляющего одиночества размещаются в погребах тенистых ельников и на ветвистых чердаках леса. Когда я пишу о Хатынском лесе, мой язык размягчается, а критическая оптика слегка затуманивается поэзией. Как говорит Башляр (1969), “Воспоминания о внешнем мире никогда не имеют той тональности, что присуща воспоминаниям о доме, к которым мы присоединяем ценности воображения. Не становясь историками в полном смысле, мы всегда остаемся немного поэтами, и наши эмоции, быть может, — всего лишь отражение утраченной поэзии”.

Так, в переключении слайдов личных и коллективных воспоминаний, в соотнесении их с описательным, конструктивистским и феноменологическим подходами естественным образом разрастался мицелий, моя ментальная карта. Он формировал плодовые тела — грибы идей. Для исследования своего сознания я избрала тактику грибной охоты: найдя один гриб, не уходи сразу, покружи немного, ведь грибы не растут по одному и рядом всегда есть еще несколько. В интервью Джону Реталлаку в 1991 году Джон Кейдж сказал, что “идеи можно найти так же, как грибы в лесу, — просто поискав”9.

Когда я поняла, что мое чувство дома связано с лесом, я начала размышлять о его "прошлой обитаемости"10, о том, что он видел в разные времена и как в его пространство вписана память о других. Кто-то другой может воспринимать Хатынский лес как свое собственное "перцептивное“11 пространство и место. В книге “Соблазн локального” (The Lure of the Local, 1997) Люси Липпард утверждает, что наше собственное местоположение “имеет слои”. Прошитое индивидуальным опытом, место полно “отметок” — “человеческих историй и воспоминаний”; место характеризуется не только “шириной”, но и "глубиной"12. Мой лес наполнен тенями и призраками знакомых и незнакомых людей. Мое одиночество — в толпе. Тихие прогулки — на самом деле, бессловесные разговоры со множеством других. В 4’33″ Джона Кейджа нет тишины; так же и в лесу нет ни абсолютной изоляции, ни девственности ландшафта.

Леса в Беларуси, даже с юридической точки зрения, принадлежат многим. Частное владение лесами на территории Беларуси было запрещено после Октябрьской революции. Все леса состоят в исключительной собственности государства и занимают 9,5 млн гектаров, почти 40 % площади страны. Все они находятся в свободном доступе для отдыха и сбора грибов, ягод и других лесных ресурсов в некоммерческих личных целях. Помню, как маленькой девочкой лежала на теплой печи среди сладко пахнущих луковых кос и гроздьев чеснока в доме моей бабушки и слушала ее воспоминания о детстве. Перелистывая альбом ее историй сейчас, я часто вижу на фоне лес. Ей шесть, все лето она встает в четыре часа утра каждый день и отправляется с сестрами в лес за грибами и ягодами. К семи утра они возвращаются в колхоз и помогают родителям. Позже они продают ягоды и грибы на местном рынке, чтобы купить школьные платья к началу учебного года. В лесу они поют песни, радуясь тому, что все живы, ведь несколькими годами ранее они приходили сюда, чтобы собрать кислицы и сварить ее с гнилой картошкой. Когда я выросла, то узнала, что суп из кислицы часто ели в Советском Союзе во время голода 1930-х и что торговать колхозникам разрешили только после того, как умерли миллионы людей. Мой лес — место опыта, а бабушкин лес был "экзистенциальным или проживаемым пространством"13. Как пишет Люси Липпард (1997): "Для людей, не привязанных к земле, земля — это идея. Для тех, кто живет на ней... она воплощение переживаемой реальности“14. Я дополняю мозаику коллективной памяти фрагментами историй моей семьи, и мой лес ширится. Лес расширяется не только за счет включения в более общий исторический дискурс; он также становится местом, окруженным другими пространствами. Я мысленно отдаляю карту, погружаясь в свои воспоминания, а физически — кликая на “минус” в Google Earth, чтобы увидеть, что находится за пределами моей любимой части леса. Я вижу дороги, городишки и поля. Я вижу другие лесные массивы, в которых наконец замечаю пустые места без старых деревьев. Эти дыры на теле леса — бывшие деревни, которых больше нет.

В одной из исчезнувших деревень — Губе — возможно, родилась моя прабабушка. Сложно найти эту деревню в лесу, потому что все дороги поросли травой. Единственный опознавательный знак — старые яблони из былых садов, что примешиваются к лесным деревьям. У меня нет воспоминаний о прабабушке, и я никогда ее не видела. Несмотря на это, одну историю из ее жизни я помню очень хорошо. В соседней деревне под названием Молоди она пряталась в яме недалеко от своего нового дома, потому что хромала и не могла вместе со всеми быстро убежать в лес от карательного отряда. Она отдала своего ребенка соседям, которые бежали в надежде, что лес защитит их. Вспомогательный полицейский батальон окружил деревню и застал людей на краю леса. Всех схваченных жителей вместе с детьми согнали в амбар и сожгли — и соседей с ребенком тоже. Моя прабабушка выжила. Лес — это убежище. Хуже всего, когда опасность настигает тебя в самом безопасном месте. Из восемнадцати изб в деревне Губе четырнадцать было уничтожено во время войны в 1943-м. После войны деревню отстроили заново и люди жили в ней, пока она естественным образом не опустела по мере все большей урбанизации страны. Деревня Молоди существует до сих пор, в ней стоят дома моих предков.

Однако есть и другие почти незаметные пятна на карте. Эти деревни как старые шрамы. Некому было восстанавливать их после войны: всех жителей сожгли вместе с избами. Одна из сожженных деревень находится в километре от моего грибного леса. Сейчас это мемориальный комплекс “Хатынь”, отдающий дань памяти 9 200 разрушенным и более 600 сожженным вместе с жителями деревням Беларуси. Людям свойственно возвращать к жизни только те места, к которым они привязаны. Если место не является для кого-то домом, оно не исчезнет. Оно сохранится как место памяти. Наверное, символические плиты и печные трубы с колокольчиками призваны напоминать надгробия, надгробия домам, чьи колокола “звонят по тебе” (Э. Хемингуэй).

Массовому уничтожению деревень посвящена “Хатынская повесть” (1973) Алеся Адамовича и книга “Я из огненной деревни” (1980), написанная им в соавторстве с Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Эта книга, основанная на реальных событиях из жизни Алеся Адамовича и свидетельствах выживших очевидцев, в свою очередь легла в основу сценария фильма Элема Климова “Иди и смотри” (1985). В одной из первых сцен фильма самолеты бомбят лес, чтобы уничтожить партизанские лагеря. Это становится первым шоком для главного героя, Флёры, который по ходу трагических событий фильма меняется до неузнаваемости. Я помню, как поразила меня эта сцена, когда я увидела ее в первый раз. Это было хуже, чем кадры бомбежек городов. Взрывы, поднимающие в воздух комья торфа, раскрывают значение белорусского слова “вусьціж” — высшая степень ужаса, доходящего до оцепенения. Название фильма, “Иди и смотри”, было взято из главы о четырех всадниках Апокалипсиса новозаветной книги Откровения Иоанна Богослова.

...Я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.

И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним.

Апокалипсис начинается с бомбежки леса. Место жизни превращается в место смерти. Лес-спаситель становится лесом-полем битвы. В последних сценах фильма темные фигуры партизан с главным героем, Флёрой, бегут среди тощих припорошенных снегом елок и голых лиственных деревьев в морозном лесу. В конце звучит Lacrimosa из “Реквиема” Моцарта — так, крадучись, подбирается человеческая смерть, зловещим, неотвратимым замедлением ритма подводящая под жизнью финальную черту. Оставляя зрителей в зимнем лесу одних, Климов дает надежду на возрождение. Мы знаем, что за Lacrimosa следует Domine, и мы не можем остановить наступление весны. Или можем?

Как “содержание и значение” места “нельзя отделить от опыта и намерений” человека, так и человек в свою очередь всегда формируется под влиянием места. Благодаря семейной традиции походов за грибами, лес стал для меня значимым местом. Таким образом, теперь он моя “безопасная точка”, откуда “я смотрю на мир”. Возможно, если бы Хатынский лес не хранил в своей почве память о геноциде времен Второй мировой войны, сегодня я не стала бы искать ответа на вопрос, как начинается апокалипсис. Я иду по лесной дороге, оставляя следы на влажном песке. Охота окончена. Теперь я могу попробовать подобраться к главной площади Минска. А если не получится, я всегда смогу вернуться. “Всегда возвращайся сюда, — говорит дядя Игорь. — Даже если не видишь грибов, это не значит, что их нет. Грибы всегда будут расти на старом месте. У грибов есть корни”.

Перевод: Анастасия Каркачева

Фотографии: Инга Линдоренко, Антон Сорокин

1 Ζωή — (др.-греч.) жизнь. (Прим. пер.)

2 Mishra, S. (2019) ‘Developing a Sense of Taking Partinterview’, by Krystian Woznicki. Mediapart. [available online]https://blogs.mediapart.fr/.../1.../developing-sense-taking-part.

3 Здесь и далее цит. по: Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц.— М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2004. (Прим. пер.)

4 Cresswell, T. (2015) Place an introduction. 2nd ed. UK: Blackwell Publishing Ltd, pp. 7–39.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Rothstein, E. (1981) Sounds and Mushrooms. [online] Nytimes.com. Available at: http://www.nytimes.com/1981/11/22/books/sounds-and-mushrooms.html?pagewanted=all

8 Bachelard in Cresswell, T. (2015) Place an introduction. 2nd ed. UK: Blackwell Publishing Ltd. p. 30.

9 Rothstein, E. (1981) Sounds and Mushrooms.

10 Cresswell, T. (2004) Place — a short Introduction. Oxford: Backwell. Introduction: ‘Defining Place’, p. 2.

11 Relph, E (2008) Place and Placelessness. London: Pion, p. 12.

12 Lippard, L. (1997) The lure of the local. New York: New Press, p. 14.

13 Relph, E (2008) Place and Placelessness. London. Pion, p. 10.

14 Lippard, L. (1997) The lure of the local. New York: New Press, p. 14.

mail@forestjournal.org

В оформлении выпуска используется работа художника Raindropmemory

Подпишитесь на рассылку Лесной газеты: